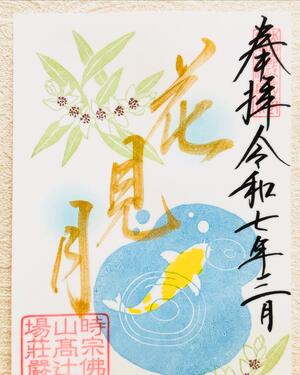

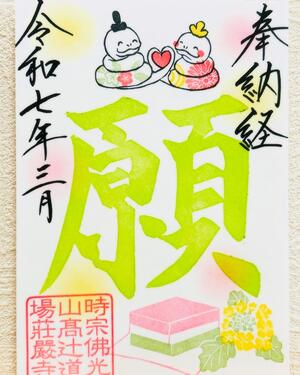

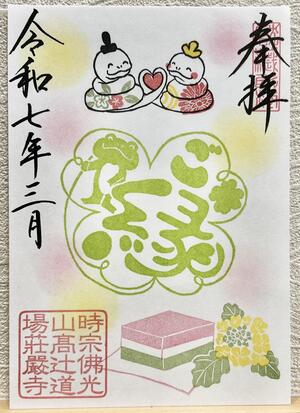

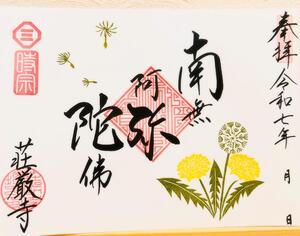

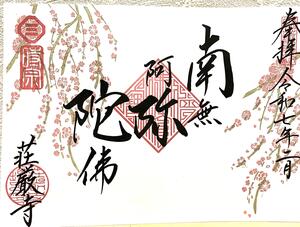

令和7年 3月月替わり御朱印

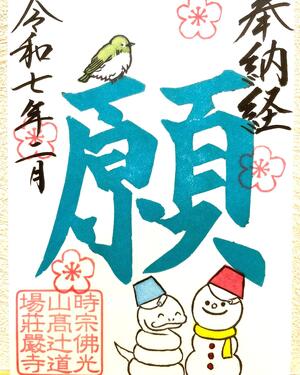

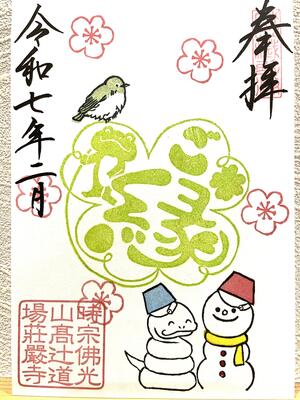

令和7年2月 月替わり御朱印

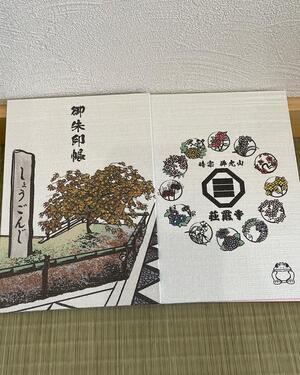

荘厳寺御朱印帳・見開き御朱印帳

①オリジナル御朱印帳 大判サイズ(120×180mm)。

表紙・背表紙は、京都職人さんによる『京都産・襖紙』を使用。

・令和6年より表紙背表紙は同じですが中紙が緑色鳥の子紙を使用した御朱印帳も出しました。

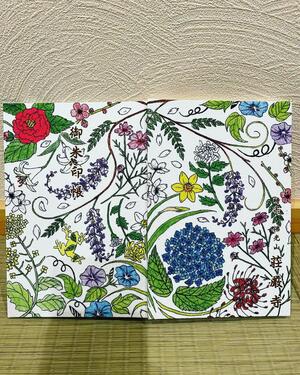

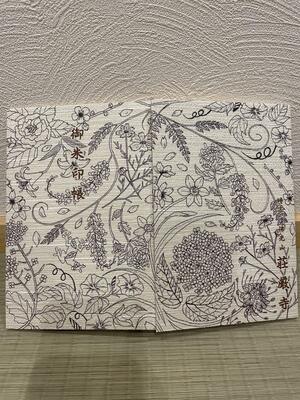

②花柄御朱印帳 大判サイズ(120×180mm)

・花柄カラー。梨地を使った光沢のある生地。

・花柄モノクロ。襖紙生地のこげ茶色の生地。

※①②ともに奉書紙タイプと鳥の子タイプとご用意しています。

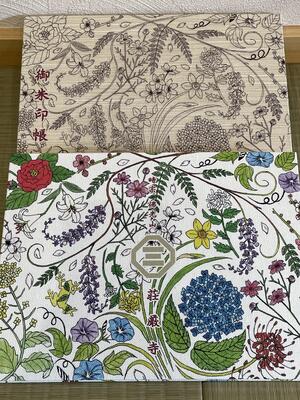

③見開き御朱印帳(240×180)

・花柄カラー。キャンバス生地。油絵を描く時に使用するようなもの。

・花柄モノクロ。襖紙生地のこげ茶色の生地。

※見開き帳は奉書紙版のみです。

奉書紙・鳥の子紙ともに、材料・製本純国産。

全ての御朱印帳には、大切な御朱印帳を守るビニールカバーもお付けしています。

大判サイズ奉書紙版・鳥の子紙版(志納金 2,000円)

花柄の見開き御朱印帳(志納金 3,600円)

お参りの際には是非チェックしてください。

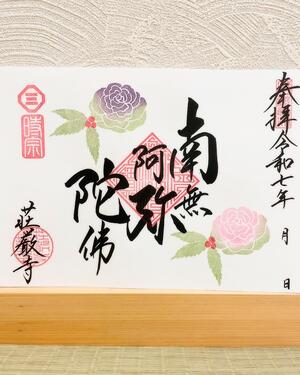

子安地蔵尊の見開き御朱印

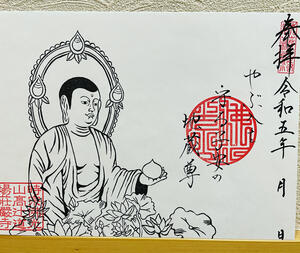

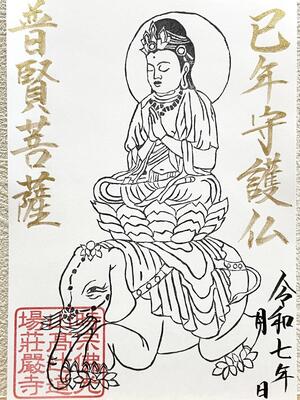

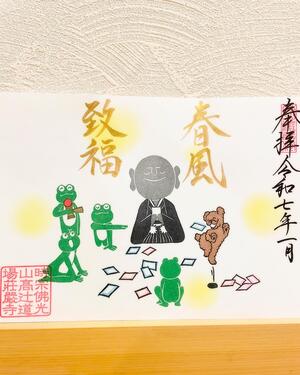

令和7年 年替わり御朱印

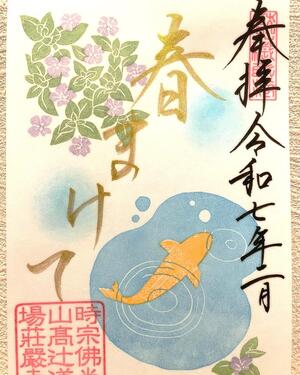

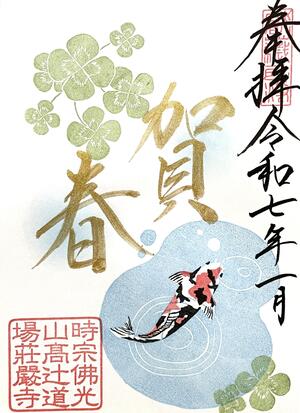

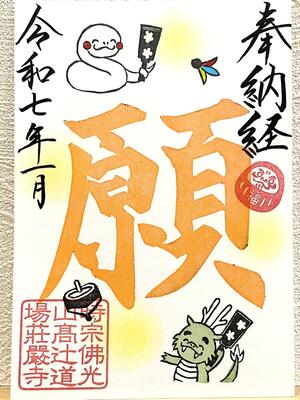

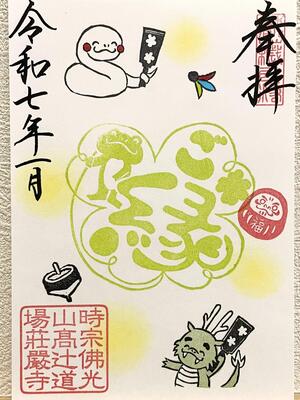

令和7年 1月 月替わり御朱印

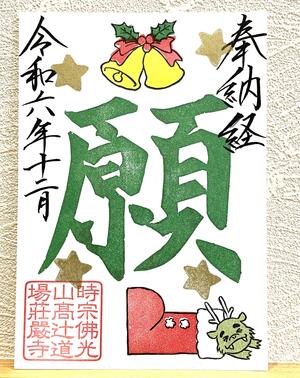

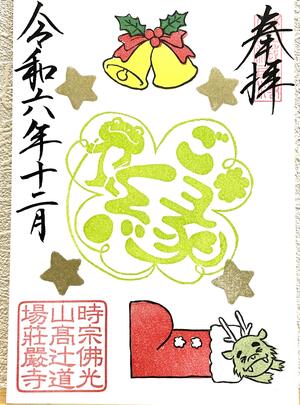

令和6年 12月 月替わり御朱印

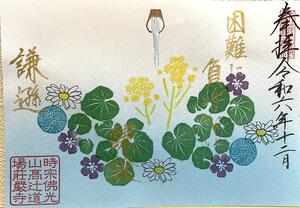

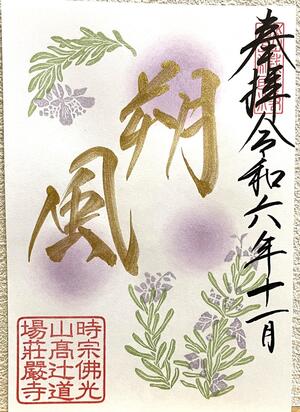

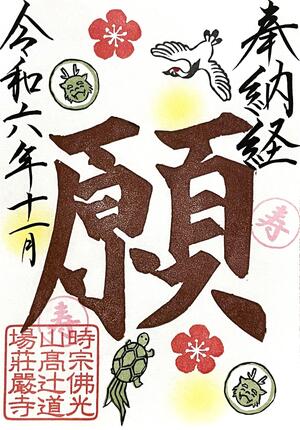

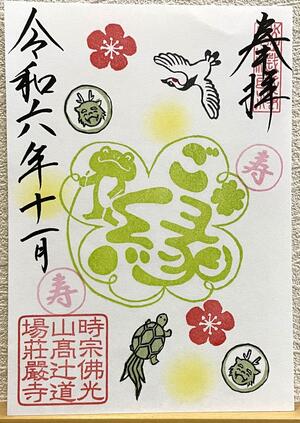

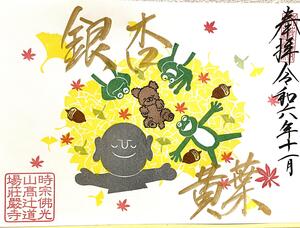

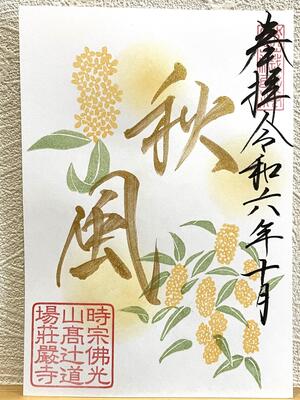

令和6年11月 月替わり御朱印

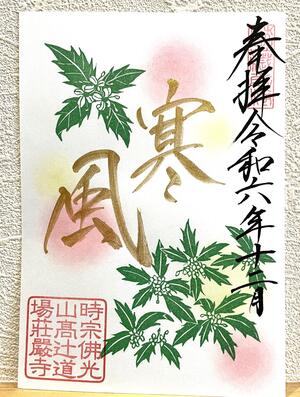

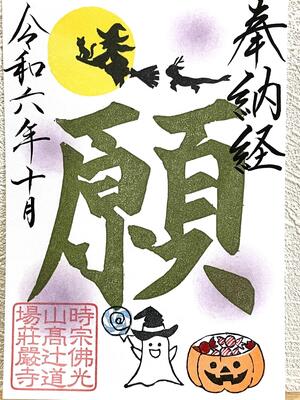

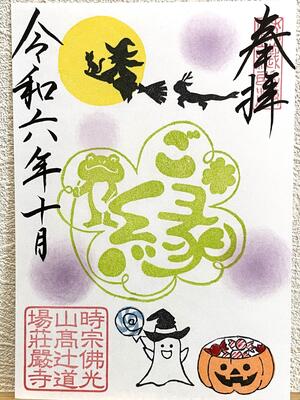

令和6年 10月 月替わり御朱印

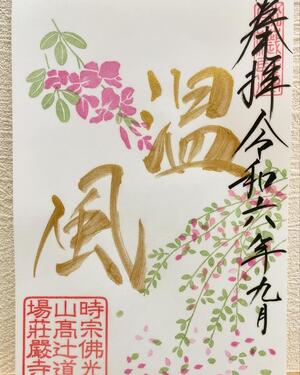

令和6年9月 月替わり御朱印

9月 月替わり御朱印

〇『温風』おんぷう

晩夏に吹くあたたかい風のこと。

月の花は萩

花言葉 内気・思案・柔軟な精神

繊細さや奥ゆかしさを感じる花ですね。

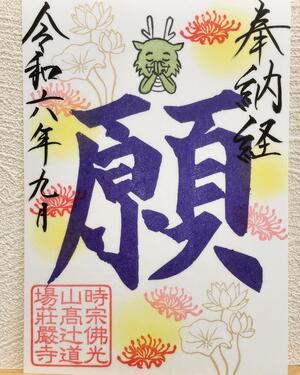

〇納経之証(写経・写仏奉納の方限定)

蓮と彼岸花

手を合わせる辰さん。

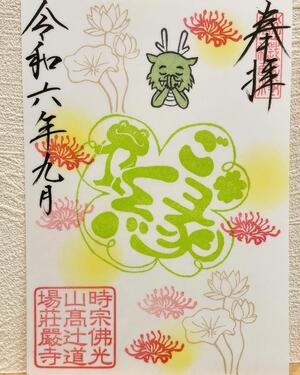

〇参拝限定ご朱印

『ご縁』

直接当寺にご参拝して(ご縁を結んで)

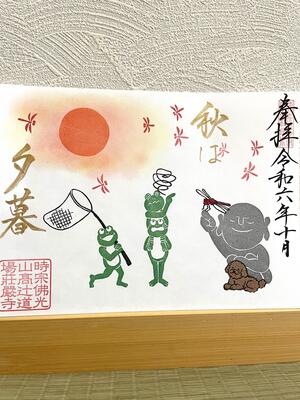

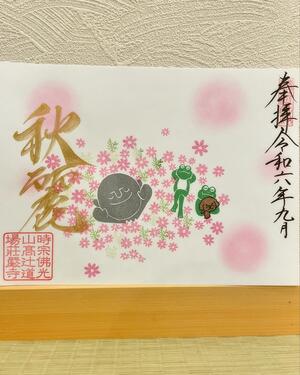

9月 月替わり見開き御朱印

①『あきうらら』

秋麗

秋晴れの心地よい気候でのどかなこと。

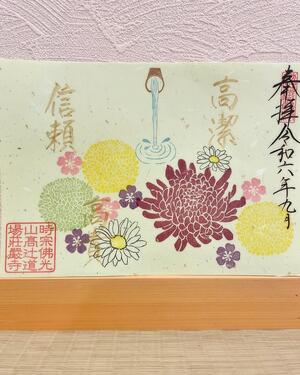

②『菊の花手水』(書置限定)薄緑色金入和紙

9月9日は重陽の節句(菊の節句)

菊には古来から邪気を払い繁栄をもたらす力があるとされていた為

菊の花言葉は信頼・高潔・高貴・高尚